【セミナーレポート】デンソーの「デジタル越境チャレンジ」に学ぶ、“三方よし”を可能にする社内副業の仕組みとは?

人的資本経営の推進やキャリアオーナーシップの醸成、社員のスキルアップやキャリア自律の促進、組織風土の活性化などを目的に、社内副業制度の導入を検討する企業も増えてきました。しかしながら、どのような制度設計や仕組み・ルールづくりが自社にマッチするのか、悩んでいる人事担当者も多いでしょう。

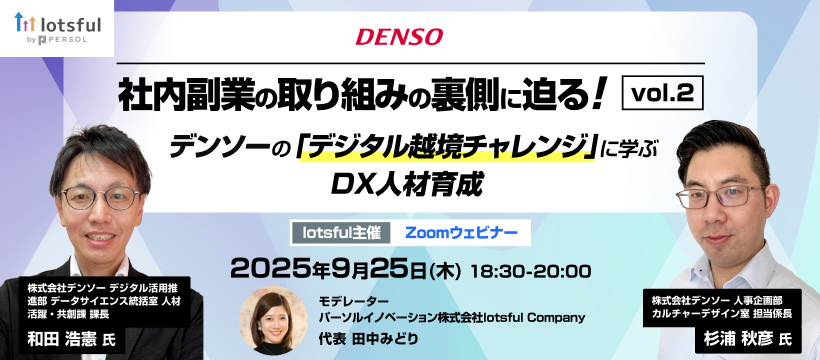

そこでlotsfulでは、社内副業制度「デジタル越境チャレンジ」を推進している株式会社デンソーにて、同制度の事務局を務める和田さん・杉浦さんをゲスト登壇者としてお招きしたオンラインセミナーを開催しました。2023年にデンソー社内でスタートした「デジタル越境チャレンジ」とは、社員のデジタルスキルを他部門の課題解決に活用するという制度。この取り組みによって、社内のネットワークづくりが盛んになるといった成果が上がっています。

本セミナーでは、「デジタル越境チャレンジ」のキーパーソンであるお二人に、社内副業制度を導入する背景や狙い、制度を活性化させるためのポイントなどを語っていただきました。本記事ではその模様を、ダイジェスト版でお届けします。

【ゲストスピーカー・モデレーター】

ゲストスピーカー/株式会社デンソー

デジタル活用推進部 データサイエンス統括室 人材活躍・共創課 課長

和田浩憲 氏

2003年(株)デンソー入社。車載/非車載多岐にわたる新製品開発、立ち上げに携わる。

さらなるスキルアップのため、社内兼業制度「デジタル越境チャレンジ」を活用し、ビッグデータの解析業務に従事。 2024年より現職にて、社内データサイエンス・AI活用人材の育成・活躍促進施策・企画立案と推進を担当。

ゲストスピーカー/株式会社デンソー

人事企画部 カルチャーデザイン室 担当係長

杉浦秋彦 氏

016年に新卒でデンソーに入社、入社後は約7年間モノづくりを担う技能職の人事制度の企画・運用業務に従事。 2024年より現職場にて、デンソーにおけるキャリア自律の推進を担当。

モデレーター/パーソルイノベーション株式会社

lotsful Company代表 田中 みどり

新卒で株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に入社。IT・インターネット業界の転職支援領域における法人営業に従事。 2016年より新規事業であるオープンイノベーションプラットフォームeiicon(現:AUBA)の立ち上げを行う。Consulting・Salesグループの責任者として従事し、 サービス企画、営業、マーケティング、イベント企画、経営管理などを幅広く担当。 2019年6月より副業マッチングサービス「lotsful」をローンチ、代表を務める。

自部署以外の業務に自らの意思で挑戦する「デジタル越境チャレンジ」

lotsful・田中

ITデジタルスキルを他部門の課題解決に活用する社内副業制度「デジタル越境チャレンジ」は、杉浦さんが所属する人事企画部と和田さんが所属するデジタル活用推進部という2つの部署によって運用されています。異なる部署が協力して進める社内副業制度というのは珍しいと思います。どのような背景から2つの部署で取り組むことにしたのでしょうか。

デンソー・杉浦氏

当社は総合部品メーカーですので、さまざまなドメイン・製品があります。そのため、「自由に交流してください」と案内しても、あまりにも広すぎて社内副業のマッチングが難しい。そうした中、デジタル課題はどの部署も悩みの種ですので、ここにフォーカスすることでマッチングの精度を上げられると考えました。応募者のデジタルスキルの見極めや案件の整理などをデジタル活用推進部が行い、社内副業制度の推進を人事企画部が担当するという座組にしています。

lotsful・田中

デジタル活用推進部の協力があれば、各部署が抱えるデジタル課題をしっかりと見極めることができますね。「デジタル越境チャレンジ」ですが、この制度を導入した理由や狙いについてお聞かせください。

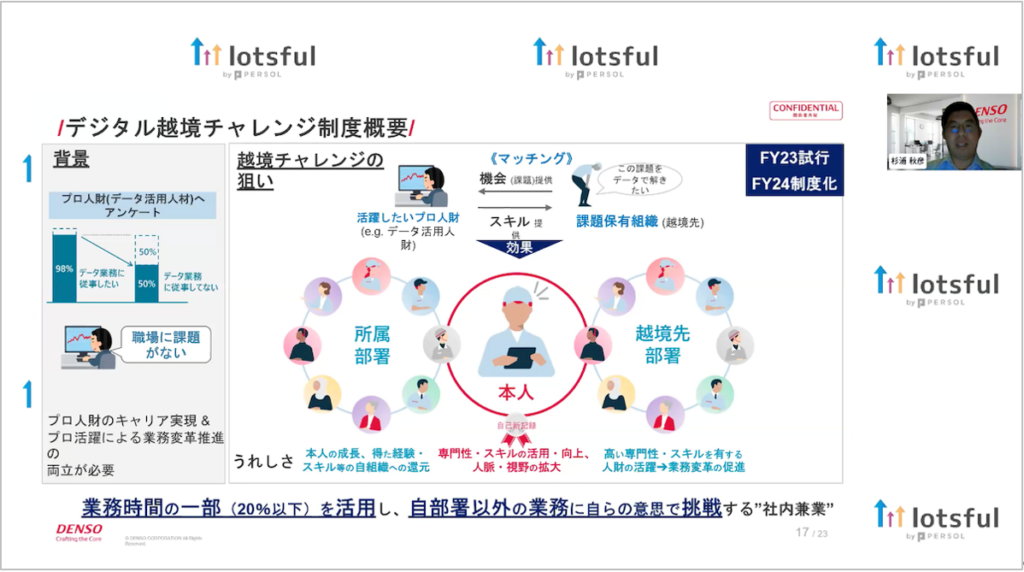

デンソー・杉浦氏

当社は人材・組織改革ビジョン「PROGRESS」を掲げており、当事者意識をもってキャリアを実現することを重視しています。その中で課題となったのが、デジタル人材育成でした。データ活用スキルを有する社員にアンケートを取ったところ98%が「データ関連業務に関心がある」と答えながら、実際に携わっているのは半数に留まっていたのです。このギャップを埋めるために生まれたのが「デジタル越境チャレンジ」です。

「デジタル越境チャレンジ」は、業務時間の一部(20%以下)を活用し、自部署以外の業務に自らの意思で挑戦する社内副業の取り組みとなります。

デンソー・和田氏

「デジタル越境チャレンジ」は2023年から一部の対象者より試行しています。制度を利用した社員にアンケートを取ったところ、実践的なスキルアップの機会としてとても好評だったため2024年から全社展開となりました。この制度の開始前は勉強会という形で社員が自部署の課題を持ち寄り、機械学習などの手法を用い解決策を検討する形式を採用していましたが、さらに実践的な活躍促進を進めたく、「デジタル越境チャレンジ」を運用することになりました。

lotsful・田中

現状では、どのような募集案件があるのですか。

デンソー・和田氏

製造現場の不良検出や、非自動車分野を含む新製品開発のためのデータ分析・AI活用やクラウド開発など、デジタル領域におけるさまざまなテーマを募集しています。

lotsful・田中

募集案件については、社内からすぐに出てきましたか。または、各部署に声かけをして出してもらったとか。

デンソー・和田氏

私の所属するデジタル活用推進部は社内のデジタル課題を集約・解決策を検討し、各部署を支援するのが主なミッションです。そのため、各部署のデジタル課題をおおよそ把握できていたので、その中から制度に適した案件を検討していきました。

2024年度は、38名の社員が「デジタル越境チャレンジ」を利用

lotsful・田中

「デジタル越境チャレンジ」の具体的な運用についてお聞かせください。

デンソー・杉浦氏

募集期間は年2回になります。「デジタル越境チャレンジ」に応募したい社員は、上司との面談の際にその旨を伝えることになっています。

応募時のエントリーシートは不要で、上司から承認を受けた社員はマッチング面談を受けてもらいます。そこで受け入れ部署が募集案件の詳細説明を行いながら、社員のデジタルスキルをヒアリング。加えて、制度を利用してどう成長していきたいのか、今後のキャリアのことまで聞いていきます。

私たち事務局としては「送り出す部署」と「受け入れ部署」、「社員本人」が“三方よし”となる成果が出るかを検討していきます。案件は第二希望まで選ぶことができ、2024年度は38名の社員が制度を利用しました。

lotsful・田中

希望する社員全員と面談するのですね。

デンソー・和田氏

はい。今後さらに応募者が増えていったら、面談の対応工数もひっ迫する可能性があります。ただ、他社の社内副業制度をリサーチした上で、当社においては、社員とのマッチングを含めたサポートを手厚くするのが適しているだろうと考え制度をスタートさせました。制度が短期間で軌道に乗ったのは、人事企画部を含めた挑戦者のサポートが大きな要因になっていると考えています。

デンソー・杉浦氏

さらに、社内副業案件の領域を広げすぎず、まずはデジタル領域にフォーカスして取り組んだことも、制度が浸透した理由の一つですね。領域を絞ることで、マッチングの質が高まるという風に考えております。

lotsful・田中

活躍している社員だと、所属している部署から社内副業の挑戦を止められることもあると聞きます。

デンソー・杉浦氏

そうですね。その点については課題だと認識しています。送り出す部署の上司の理解が必要ですので、送り出しやすいルール整備に加え、活躍している社員を囲い込まずに組織横断で活躍することを後押しする会社の文化に変えていくことも必要と考えています。

lotsful・田中

社員が「デジタル越境チャレンジ」を利用するメリットはどこにあるとお考えでしょうか。

デンソー・杉浦氏

社内副業案件には、デジタル活用推進部のメンバーが伴走します。それにより、社員はデジタル領域において気軽に相談できるつながりが生まれます。制度終了後もデジタル活用推進部に相談しやすくなりますので、社内の人脈が広がるというメリットもあります。

lotsful・田中

「デジタル越境チャレンジ」を利用しながら、社内で横のつながりができるということですね。これは自部署の業務でも活かすことができそうです。

デンソー・和田氏

「この分析にはさらに適したツールがありますよ」「こういったアプローチはどうですか?」といったアドバイスから、社内兼業ならではの業務のキャッチアップやアプローチの仕方を伝えていくことで、社員のデジタル領域の引き出しが増えていくと思います。

lotsful・田中

別部署のやり方を知ることができるのは、こうした制度を利用するからこそですね。

デンソー・和田氏

私自身も2024年に「デジタル越境チャレンジ」に応募して、データ分析案件に関わっていました。実際に分析を進めてみると足りないデータを発見して、そのデータを取り直したといった経験がありました。実務に入ったからこそ見えてくる、リアルな経験を積むことができました。

適切な制度運用のために、“案件と人材のバランス”に配慮する

lotsful・田中

社内副業制度ですが、初年度は新鮮に見えるので募集案件も応募者も多くいるのですが、年々それらが減ってしまって苦労する企業もあります。そうした点についてはいかがでしょうか。

デンソー・和田氏

毎年着実に案件を創出し、制度を運用していくのは大変だと思っています。当社の「デジタル越境チャレンジ」の場合も、世の中のAIの技術進化が早く使いやすいものになっていますし、各部署においてもレベルアップしていますので、各部署のメンバー内で解決できる課題も増えてきています。また、ハイレベルすぎる案件だと参加する社員もいなくなってしまうでしょう。制度を運用していく上で、このバランスが大事だと感じています。

デンソー・杉浦氏

あとは仕組みづくりも重要だと考えています。各部署が抱えるデジタル課題の集約、まだプロとは言えないがデジタル領域に明るい「プロの卵」となる社員の把握を進めていかなくてはなりません。

lotsful・田中

応募を待つだけでなく、社内で抱える課題とデジタル人材を把握する仕組みを作っていくと。

デンソー・杉浦氏

人材の把握だけでなく、その人が成長したい方向性を提案できるまでになっていきたいと考えています。課題を部署ごとに共有できるようなコミュニティを作るなど、「デジタル越境チャレンジ」を通して会社がより良くなっていく循環を作っていきたいですね。

lotsful・田中

「デジタル越境チャレンジ」に関する効果測定・KPIについてはどのようにお考えですか。

デンソー・和田氏

今後も「デジタル越境チャレンジ」に挑戦する社員を増やしていくこと、さらに社員の教育という側面からも活躍と成長に貢献できる制度であるように運用していきます。また、社内兼業としての効果、たとえば「受け入れ部署だけではできなかったこんな課題が解決できた」、「これだけの業務工数を削減できた」といった業務目線での実績も追っていくべきだと考えています。

lotsful・田中

ちなみに「デジタル越境チャレンジ」については、社内においてどのような人事評価がされるのですか。

デンソー・杉浦氏

「デジタル越境チャレンジ」は業務時間の20%以下の中で行うので、まずは本務に支障が出ないようにすること。それらを前提にして、取り組みは人事評価で加点的に扱うようにしています。

デジタル領域以外にも、社内副業制度を広げていきたい

lotsful・田中

今後の社内副業制度の展望についても教えてください。

デンソー・和田氏

社員からも様々な要望をうけているところですが、私としては案件の切り出しが可能で、制度利用の半年〜1年という期間にはまるものであれば、デジタル領域にこだわる必要はないと思っています。もちろん、社員の挑戦機会の創出、スキルアップにつながる案件であるという前提ではありますが。

lotsful・田中

デジタルにこだわらず、この制度を活用しやすいプロジェクトであれば進めていくべきだと。

デンソー・和田氏

そうですね。ただ兼業制度のコンセプトや仕組みに適していない業務やプロジェクトもあると思うので見極めが重要です。

デンソー・杉浦氏

あとは案件のレベルをどうするかは、今後も検討の余地があると思います。現状の「デジタル越境チャレンジ」の案件は、かなり難易度の高い課題を解決することが求められています。それだけではなく、制度の裾野を広げられるような案件を作る。つまり、先ほど和田が言ったように別領域の案件を作るといったことも方法の一つではないでしょうか。

lotsful・田中

“三方よし”のスタンスは変えずに、デジタルの課題以外にも社員の活躍の場を広げていくということですね。本日は具体的に制度のお話をいただき、誠にありがとうございました!

(編集・取材・文:眞田幸剛)

関連記事

・【セミナーレポート】コクヨ&NTTドコモに学ぶ、社内副業制度の立ち上げと実践の成功法

・【セミナーレポート】パナソニックとパーソルの人事担当者が登場!キャリアオーナーシップを醸成する仕組みの成功法とは