【セミナーレポート】コクヨ&NTTドコモに学ぶ、社内副業制度の立ち上げと実践の成功法

社員のスキルアップやキャリア自律の促進、組織風土の活性化を実現するため、企業ではさまざまな人事制度・施策を実施しています。そうした中で、社内副業制度の導入を検討する企業も増えてきました。しかし、どのような制度設計や仕組み・ルールづくりが自社にマッチするのか、課題感を抱いている人事担当者も多いのではないでしょうか。

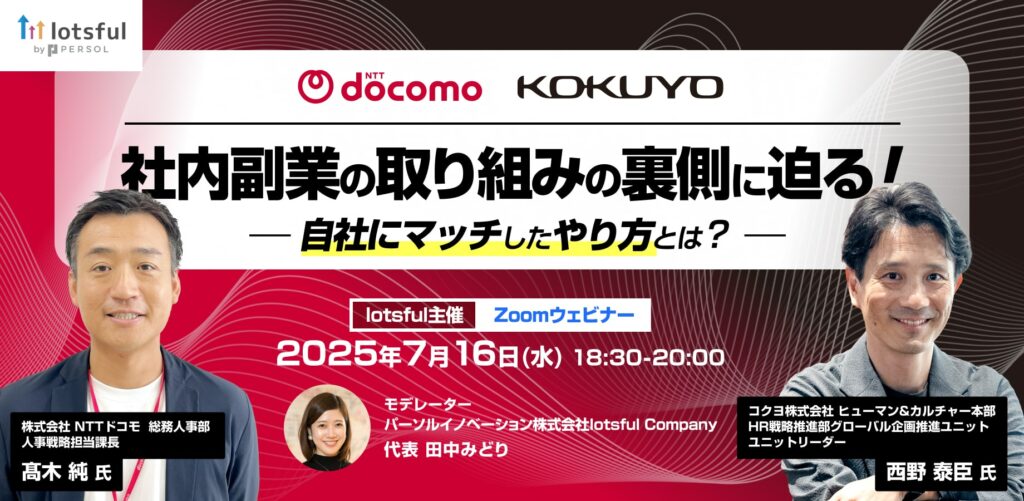

そこでlotsfulでは、社内副業制度を実践してきた、コクヨ株式会社と株式会社NTTドコモの人事担当者をお招きし、『社内副業の取り組みの裏側に迫る!自社にマッチしたやり方とは?』と題したオンラインセミナーを7月16日に開催しました。

本セミナーでは、社内副業制度を導入する上で大切なこと、制度を活性化させるためのポイントなどを語っていただきました。本記事ではセミナーで語られたエッセンスを抽出し、ダイジェスト版でお届けします。

【ゲストスピーカー・モデレーター】

ゲストスピーカー/コクヨ株式会社 ヒューマン&カルチャー本部HR戦略推進部

グローバル企画推進ユニット ユニットリーダー 西野泰臣 氏

1997年コクヨ(株)入社。1997年〜2022年まで、空間構築事業の営業として、商業空間からオフィス空間までの領域において、国内外の案件をリード。

23年よりHR領域で、新卒採用・キャリア採用・若手育成・HRBP・制度企画に携わり、人事施策面から変革をすすめる。

ゲストスピーカー/株式会社 NTTドコモ

総務人事部 人事戦略担当課長 髙木純 氏

2007年にNTTドコモに新卒入社。入社から代理店営業担当、本社営業企画、販促企画など経験。

その後2018年から人事部 新卒採用・若手育成業務を経て、現職はNTTドコモグループの「人的資本経営の推進」に従事。

モデレーター/パーソルイノベーション株式会社

lotsful Company代表 田中 みどり

新卒で株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に入社。

正社員の転職支援領域における法人営業に従事、IT/インターネット業界の企業を中心に採用支援に携わる。その後、2016年に新規事業であるオープンイノベーションプラットフォーム「eiicon(現AUBA)」の立ち上げに参画し、ビジネスサイドの責任者として従事。

2018年に副業マッチングサービス「 lotsful (ロッツフル)」を自ら起案し、2019年6月にローンチ、運営開始。現在も代表を務める。

社内副業制度の中身――コクヨの『20%チャレンジ』とNTTドコモの『ダブルワーク』とは

lotsful・田中

まずは、西野さんと髙木さんにそれぞれ、社内副業制度を導入したきっかけを伺っていきます。まず、コクヨさんでは、社員の挑戦のきっかけを作るために導入したと伺っています。

コクヨ・西野氏

そうですね。会社が大きく変わるために、社員の挑戦を促していこうと2020年から動き出しました。それまではジョブローテーションといった制度もなかったため、一つの領域で力を発揮できる社員が活躍しやすい環境だったのです。文具事業に配属されれば文具、オフィス事業ならオフィスの知識・経験を深めていきます。その反面、他の領域はノータッチという状況でした。

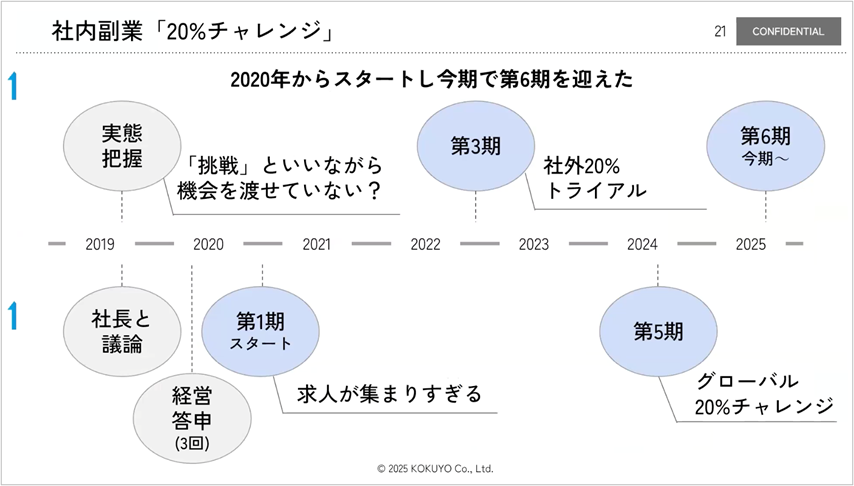

これでは今まで以上に社員が成長していくのは難しいのではと、社長も参加して議論を行ったのです。そうした中で、業務時間の20%を使って参加できる社内副業制度『20%チャレンジ』をスタートさせました。

NTTドコモ・髙木氏

今では公募制度を活用し自律的キャリアを歩む社員もいますが、過去NTTドコモでは、ジョブローテーションでの異動があり、短期間で多くの部署を経験するということも多くありました。

近年、当社のビジネスが多角化しているため、どの部署でどんな事業を進めているのか把握できなくなってしまう社員も少なくなかったのです。

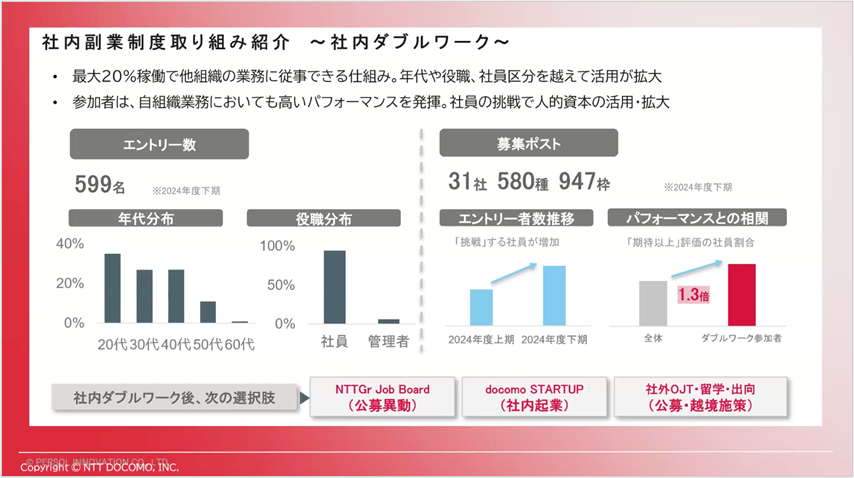

一方で、会社側は社員に対して自律的キャリアを歩んでいこうと発信しています。会社の事業がこれだけ広がり、その中身も見えにくくなる中で、社員だけで自身の歩むべきキャリアを見つけるのは難しいのではと、人事部では考えていました。そこで、社内にどんな仕事があるのかを知ってもらえるように、稼働の20%を目安に他の部署で働ける『ダブルワーク』という社内副業制度を導入しました。

lotsful・田中

それぞれ社内副業制度を導入するにあたり、会社側にはどのように上申したのでしょうか。検討プロセスにおいて、苦労した点などはありましたか?

コクヨ・西野氏

立ち上げ時に「誰のための制度なのか」というテーマについては、かなりディスカッションをし、参加する社員の挑戦・成長にセンターピンを置きました。また、導入しても長く続かない制度もあるので、アップデートしながら継続できる仕組みを考え、経営層と密にやり取りをしていきました。

lotsful・田中

誰のための制度なのかを明確にするのは大切ですね。継続していくための制度設計も欠かせません。

コクヨ・西野氏

社員を送り出す部署にとってもメリットがある制度を目指しました。最大9ヶ月間「20%チャレンジ」を利用できるのですが、3ヶ月ごとに受け入れ先の部署からのフィードバックを、社員を送り出す部署側も見られるようになっています。こうすることで、社員が目的に合わせてステップアップできているかを確認することが可能です。

lotsful・田中

グループ会社も多いNTTドコモさんでは、『ダブルワーク』の導入は大変だったのではないでしょうか。

NTTドコモ・髙木氏

自律的キャリアを実現させるための一環として『ダブルワーク』があるということを、制度の検討段階から社内に浸透させるのが大変でしたね。社員が挑戦し、成長できる環境が必要だということを経営層に伝えていきました。

制度を定着するために、社内に情報発信を行なっていく

lotsful・田中

社員を受け入れる際に面談などは行っていますか?

コクヨ・西野氏

当社では面談は実施しませんが、エントリーの理由はしっかりと書いてもらいます。社員は複数の案件に応募できるので、最後は人事と受け入れ部署の上長でエントリー理由を読み込みながら、どこの部署でチャレンジするのが最適かを判断しています。

NTTドコモ・髙木氏

NTTドコモでは受け入れ部署の上長と面談を行い、志望理由などをヒアリングしながら社員が実現したいことをすり合わせています。

コクヨ・西野氏

髙木さんに質問があるのですが、『ダブルワーク』制度を利用した社員は次年度も応募できるのですか。

NTTドコモ・髙木氏

はい。2期連続で制度を利用してよいというルールになっていますね。

コクヨ・西野氏

コクヨでも特に制限は設けていなく、最大9ヶ月の『20%チャレンジ』が終了したら、3ヶ月後に同じ案件の募集があれば応募できますし、他の案件への参加も可能です。

NTTドコモ・髙木氏

『ダブルワーク』だけで自律的キャリアに向けたサポートをするのは難しいので、得たスキルを本業に活かすなど、より広がりを持った働き方をしてほしいと考えています。あくまで研修的な立ち位置の制度ですので、『ダブルワーク』をきっかけに別の制度を利用して異動をする、新規事業にチャレンジするといった方向性で考えています。

lotsful・田中

コクヨさんもNTTドコモさんも社内副業を募集している案件が豊富にあるように感じました。工夫されていることなどはありますか?

NTTドコモ・髙木氏

『ダブルワーク』における活躍の事例を、社内報で発信しています。社内に情報発信をしていきながら、制度理解を促せるような工夫をしています。

コクヨ・西野氏

コクヨの場合は制度をアップデートしています。3期目には社外での副業にチャレンジしましたし、昨年の5期目ではグローバルに挑戦できる案件を提示しました。『20%チャレンジ』の募集が毎年5月からスタートするのですが、直前になってくると今回はどんな募集をかけようかと、部署ごとに自然と議論されるようになってきましたね。

lotsful・田中

制度が会社に定着していますね。こうした環境づくりはどのようにしたら実現できるのでしょうか。

コクヨ・西野氏

やはり経営層の理解が必要です。新卒採用の面接の際に、学生から他社との違いとして『20%チャレンジ』に関する話をよく聞くそうです。社外からも理解されている制度であれば、さらに応援していくべきだと経営層が意識してくれるようになりました。

lotsful・田中

社外からの注目も制度を定着させるには大切ですね。ちなみに、社員のエントリーが多い案件の傾向などはありますか。

NTTドコモ・髙木氏

具体的にどの分野に人気があるといったことは断定できないのですが、新規事業や新しい取り組みといった案件の方が、応募は多い傾向にあります。

コクヨ・西野氏

たしかに新規事業は、人が集まりやすいですね。当社の場合、専門スキルを伸ばせるコンサルティング業務やデータサイエンティスト的なポジションなども人気があります。

社内副業での成果も、人事評価につながっていく

lotsful・田中

みなさんの会社では、社内副業での取り組みは人事評価の対象になっているのですか。

NTTドコモ・髙木氏

当社では社員のチャレンジを後押しするために、人事評価において「プラスチャレンジ」という項目があります。これは本業以外での取り組みを評価する仕組みで、評価全体の2割を占めます。この項目『ダブルワーク』での成果を記入することができます。

コクヨ・西野氏

当社でも人事評価のシートに、『20%チャレンジ』での取り組みを記載することができますね。

lotsful・田中

社内副業制度によって、社内風土の変化はありましたか。

コクヨ・西野氏

私たちが具体的に見ているポイントとして、社内のエンゲージメント数値があります。社内副業の浸透により、この4年で7ポイントほど上がりました。

lotsful・田中

お二人の話を聞いていると、社内副業は中長期で取り組むべき制度だと感じました。1年取り組んだから、すぐに変化があるものではありません。時間をかけてエンゲージメントだったり、社員の意欲や意識がどう変化していくのかを見ていく必要がありますね。

コクヨ・西野氏

そうですね。いいことばかりとは限らないので、長期的に見ていくことが大切です。本業に取り組み、『20%チャレンジ』にも参加して、「目指すキャリアは別にある」と感じて転職した社員もいます。私たちはそれを前向きに捉えており、辞めた社員のキャリア形成のサポートができたのであれば、それは価値のあることだったと考えています。

NTTドコモ・髙木氏

当社は約5万人の社員がいる中で、『ダブルワーク』を利用しているのはまだまだ一部になります。挑戦に踏み出せない社員に対して、もっと情報を発信していく必要があります。アンケートを取得しても、9割の社員が「自律的なキャリアを歩まないといけない」と回答しているものの、「実際に歩めている」と答えるのは半数以下。だからこそ、『ダブルワーク』が自律的キャリアの一歩目となることを、もっと伝えていかなくてはなりません。

lotsful・田中

最後に、社内副業制度の推進で気をつけるべき点などあれば教えてください。

コクヨ・西野氏

社内で募集する副業ポジションの精査は重要です。リソースを求めるだけのポジションでは、社員の成長にはつながりません。また、社員を送り出す部署にもメリットがあると思ってもらえるような制度を目指していく必要があります。送り出した社員が新しい知識などを得て、「ミーティングのやり方から変えていきましょう」といった提案や、本業において変化をもたらす人材に成長できることを知ってもらいます。

NTTドコモ・髙木氏

大切なのは、社内副業制度の先にキャリアの挑戦が広がっていることを理解してもらうことです。それらを実現させるためにも、NTTドコモでは「個人の挑戦」を支える仕組みを連携させながら制度を推進しています。

lotsful・田中

目的をシャープにしながら、社員のキャリアをいかに支援する制度なのかまで考えて設計することが重要ですね。今日は大変勉強になりました。ありがとうございました!

(編集・取材・文:眞田幸剛)

関連記事

・【セミナーレポート】デンソーの「デジタル越境チャレンジ」に学ぶ、“三方よし”を可能にする社内副業の仕組みとは?

・【セミナーレポート】パナソニックとパーソルの人事担当者が登場!キャリアオーナーシップを醸成する仕組みの成功法とは