【後編】日本郵政グループの新サービス実現チャレンジ制度「オモカタチャレンジ」改善―副業人材と挑んだ舞台裏

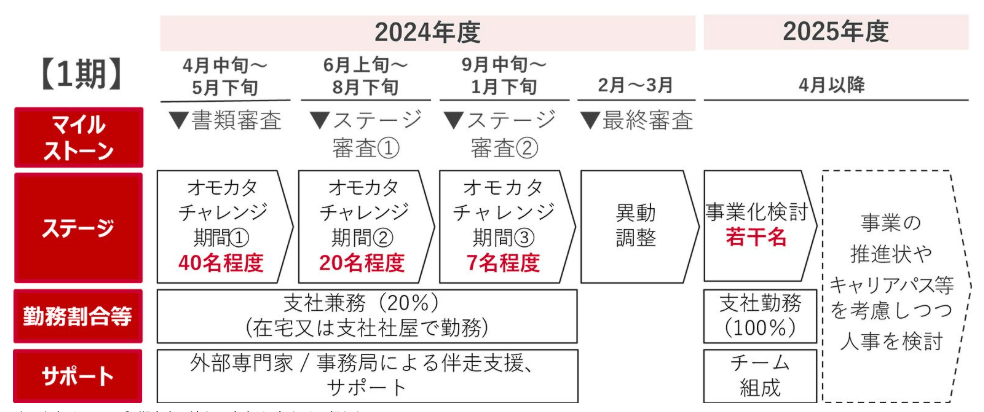

郵便・貯金・保険という日本最大級の生活インフラを担う日本郵政グループ。未来を見据え、社員自らが顧客起点のアイデアを提案し、事業化を目指す社内インキュベーション制度「オモカタチャレンジ」を2023年度から本格始動しました。初年度には全国の社員から1,000件を超える応募が寄せられ、新たな事業を創出しようという文化の醸成に貢献しています。

しかしその一方で、応募の“数”と“質”の両立が大きな課題となりました。さらに、初年度はコンサルティング会社の全面的な支援を受けながら制度設計を行いましたが、第2期に向けて制度設計を内製化したいという課題もあったのです。そこで同社が打った次の一手が、副業サービス「lotsful」を通じた副業人材の活用です。大企業での制度設計や新規事業開発に豊富な知見を持つ栗田一平氏を迎え、第2期の制度改善に着手しました。

本記事は、日本郵政グループ「戦略的副業」の取り組みを紹介するインタビュー記事の後編です。前編で紹介した人事部長・土井氏のインタビューに続き、今回は副業人材活用の舞台裏に迫ります。

日本郵政株式会社

JP未来戦略ラボ 専門役

齋藤武馬氏

2025年よりJP未来戦略ラボに所属。

専門役として「オモカタチャレンジ」の運営を担当。

日本郵政株式会社

JP未来戦略ラボ マネジャー

宮下あかね氏

2024年よりJP未来戦略ラボに所属。

事務局として「オモカタチャレンジ」を牽引。

副業人材 栗田一平氏

大手食品メーカー、大手エンタメ企業、大手金融機関で新規事業開発や制度設計に従事。

社内新規事業制度の運営経験を活かし、現在も複数企業で新規事業支援を行う。

1,000件超の応募から見えた課題。“数”と“質”の両立への挑戦

日本郵政・宮下氏

「オモカタチャレンジ」は2023年度に全国展開した初年度、1,000件を超える応募が集まりました。郵便局の窓口スタッフから物流現場、本社部門まで幅広く応募があり、地域密着型の提案や郵便ネットワークを活かした新サービス構想など、多彩なアイデアが寄せられました。

日本郵政・宮下氏

ただ、数は十分に集まった一方で、最終審査までに、ビジネスモデルや収益性を十分に検討した提案まで持っていけるかという点が課題でした。

また、2025年度の第2期からは事務局に知見を蓄積し、チャレンジする社員を社内でしっかり支えられるよう、外部専門家へ全面的に委託するのではなく、内製化を進めたいと考えましたが、社内だけで制度を設計するのは不安がありました。そこで、外部の知見を持つ副業人材に力を借りることを決めました。

副業人材・栗田氏

理由は大きく2つあります。1つ目は「仕事としての魅力」です。私は食品・エンタメ・金融の3業界で新規事業制度に関わってきましたが、日本郵政グループさんのように全国24,000の郵便局ネットワーク、社員約40万人規模の組織で制度改善に携われる機会は稀です。これまでの知見を活かしながら、制度運営を支援できると考えました。

2つ目は「インパクトの大きさ」です。郵便局は誰にとっても身近な存在です。そこから生まれるアイデアが全国規模で事業化されれば、日本社会に大きな変化をもたらすでしょう。副業を通じて社会的意義の大きな取り組みに関われるのは大きなモチベーションになりました。

日本郵政・宮下氏

全国展開初年度であった第1期を終え、改善点は複数ありました。特に栗田さんの力をお借りしたかった点は、新サービスの企画に初めて挑む社員に対し、いかにビジネスの視点から事業案を検討してもらえるかということでした。熱意や「困っている人を助けたい」という想いは十分にありましたが、収益性や顧客課題の掘り下げが不足していたため、事業化可能性の観点からハードルが高い提案が多かったのです。

そこで栗田さんからの提案があり、第2期からはエントリーシートに「顧客課題の深掘り」「収益モデルの仮説」「自社アセットの活用・既存サービスとのシナジー」といったような項目を追加しました。また、応募期間を2か月に設定し、その間に希望者向けの「壁打ちセッション」を実施。応募前からアイデアを磨き込む環境を整えました。

副業人材・栗田氏

特に意識したのは「質を担保する仕掛け」を制度に組み込むことです。例えば「お客さまへのヒアリング」等のアクションを求めました。これにより、現場の直感だけではなく、顧客の声に基づいた提案が増えると考えました。

副業人材が「次に生じる課題」を先読み。社内の合意形成もスムーズに

日本郵政・齋藤氏

第2期の募集を迎えるにあたって「第1期から変更した制度設計の提案が社内で受け入れられるか」と、不安もありました。しかし栗田さんは、労務面や予算面など社内で想定される質問・意見を先回りして対応の方向性を示唆してくれました。そのおかげで経営層や関連部署との合意形成がスムーズになりました。

また、事務局の主体性を引き出してくれたのも大きな価値だと思っています。栗田さんは「御社ならどう最適に運用できるか」を常に問いかけてくださり、制度を自分たちのものとして考える姿勢が事務局内に浸透しました。

日本郵政・宮下氏

定例ミーティングを設け、進捗や課題を共有しました。制度設計という抽象度の高いテーマでは、ちょっとしたすれ違いが後々大きな齟齬につながりかねません。そのため、疑問点や懸念は都度メール等でやりとりし、意思疎通を密に取るようにしました。

印象的だったのは、栗田さんが「質問しやすい雰囲気」を意識してくれたことです。事務局の私たちが遠慮せずに「こういう場合はどう考えればいいですか?」と相談できたことで、チーム全体が安心して動けました。リモート中心のやりとりでしたが、常に双方向のコミュニケーションが取れていたと感じます。

日本郵政・宮下氏

副業人材は、社内にない知見をピンポイントで補ってくれる存在です。最大のメリットは「社内にない知見を即座に活用できた」ことだと実感しています。

日本郵政・齋藤氏

また、先ほどもお話ししたように栗田さんは「次にどんな課題が生まれるか」を常に先読みして提案してくれました。内部メンバーだけでは気づけないポイントを示してくれる存在は、非常に心強いものでした。

副業人材・栗田氏

私にとっても、これほど大規模な組織の制度改善に関わることは初めてで、学びが多かったです。社内の事情と外部の知見をどう調和させるかを実践できたことは、今後のキャリアにとって大きな財産になったと思います。

即戦力の人材に出会えた。lotsful活用で得られた手応え

副業人材・栗田氏

lotsfulは他の副業サービスと比べて「即戦力案件」が多いと感じます。今回も、制度設計の知見をフルに活かす形で参画でき、非常に充実した経験になりました。日本郵政グループさんのような大規模組織の改善に携われるのは稀であり、副業としてこれほどのスケール感を持つ案件は他にはないと感じています。

日本郵政・宮下氏

事務局としてもlotsfulの活用は初めてでしたが、結果的に非常に満足しています。副業人材のスキルがマッチすれば、社内にない専門知識をスポットで補うことができます。特に「制度改善・内製化」という難易度の高いテーマに成果を挑めたのは、副業人材の質の高さによるものです。今後は社内でもlotsfulの活用を勧めていきたいと考えています。

日本郵政・齋藤氏

印象的だったのは、lotsfulのマッチング精度です。求めていた「新規事業制度の設計経験者」にまさに合致する方がすぐに見つかり、しかも短期間で制度改善の道筋を作っていただけました。「即戦力の人材に出会えた」というのが率直な感想です。今後も必要な局面ではlotsfulの活用を検討したいと思います。

<日本郵政グループでの副業に興味を持たれた方へ>

2025年10月から、日本郵政グループでは新たな副業人材の募集がスタートしています。

全国規模のプロジェクトに携わり、唯一無二の経験を積むチャンスです。

(編集・取材・文:眞田幸剛)

関連記事

- 【前編】日本郵政グループが挑む“戦略的副業”―人事部長・土井氏が語る、4年の取り組みで得た成果

- 日本郵政の財務業務の質向上を目指す―日本郵政グループの『戦略的副業』プロジェクトに迫る【1】

- ゆうちょ銀行の社内ポータルサイト構築を支援―日本郵政グループの『戦略的副業』プロジェクト事例に迫る【2】

- かんぽ生命保険に「データサイエンス」の新組織を―日本郵政グループの『戦略的副業』プロジェクト事例に迫る【3】

- 日本郵便の全社員が前向きにはたらける組織へ ―日本郵政グループの『戦略的副業』プロジェクト事例に迫る【4】

lotsfulのご利用に関して

ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせください

初期費用・成功報酬 無料

資料請求・お問い合わせ